** 공연 신청은 <공연 신청합니다> 게시판에

제목 말머리 [드레스덴] 달고 신청 사연 남겨주세요 **

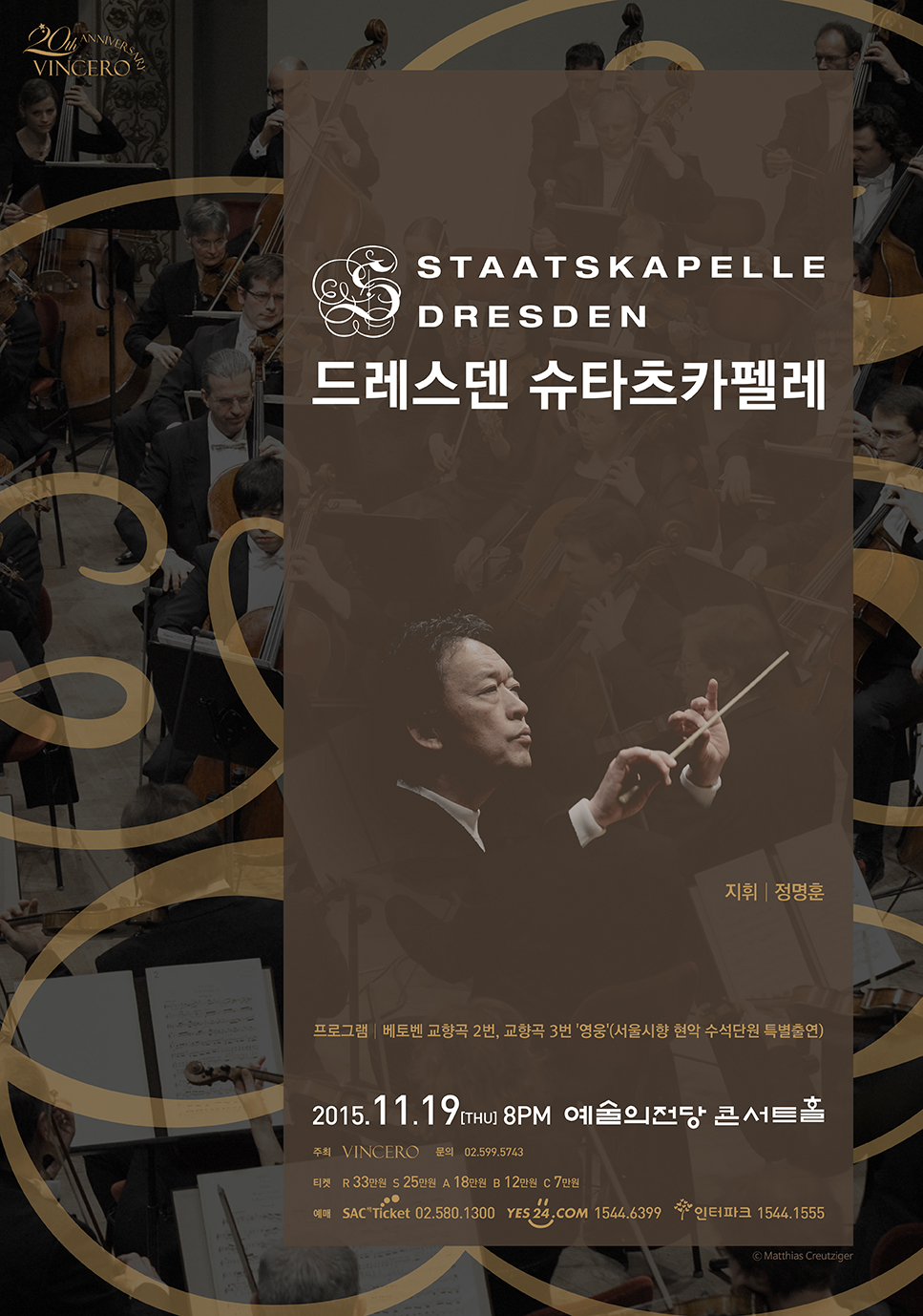

1. 일시 : 2015년 11월 19일(목) 저녁 8시

2. 장소 : 예술의전당 콘서트홀

3. 초대인원 : 5쌍 (1인 2매, 총 10매)

4. 작품설명 :

드레스덴 슈타츠카펠레(Staatskapelle Dresden)

지휘 : 정명훈

#공연 개요

지난 1548년 창단돼 467년의 전통을 자랑하는 독일 드레스덴 슈타츠카펠레(Staatskapelle Dresden, SKD)가 6년 만에 다섯 번째 내한공연(1995년 & 2000년 주세페 시노폴리, 2006년 정명훈, 2009년 파비오 루이지 지휘)을 악단의 수석 객원 지휘자 정명훈과 함께 한다. 연주곡은 베토벤 교향곡 2번과 3번 ‘영웅’으로 정해졌다.

SKD는 베토벤이 ‘유럽 최고의 오케스트라’로, 바그너가 ‘마술 하프와도 같은 오케스트라’로, 리하르트 슈트라우스가 ‘세계에서 가장 뛰어난 오페라 관현악단’으로 칭송한 독일을 비롯해 세계 어디에서도 넘볼 수 없는 역사와 전통을 자랑하는 오케스트라이다. 5세기에 달하는 세월 동안 한 번도 해체되지 않고 오늘까지 건재하여 ‘살아 있는 서양 음악사’로 불린다. 클래식사의 역사적 인물들인 베버와 바그너가 음악감독을 맡았으며 20세기 들어서도 리하르트 슈트라우스가 67년 간 지휘자 겸 작곡가로 활동하였다. 카를 뵘, 요제프 카일베르트, 오트마르 스위트너, 쿠르트 잔데를링, 헤르베르트 블롬슈테트가 냉전 시절 감독으로 재임하면서 라이프치히 게반트하우스 오케스트라와 함께 ‘동독의 음악적 자존심’으로 통하였다. 통독 이후로는 주세페 시노폴리, 베르나르트 하이팅크, 파비오 루이지 등 비독일 지휘자들의 비범한 감각을 수용하였으며 2012년부터 독일 정신의 계승자로 불리는 크리스티안 틸레만이 수석 지휘자로 취임해 게르만의 전통을 최우익에서 계승하고 있다.

정명훈은 2001년 SKD에 등장하여 2005년 미국 투어를 함께 하면서 두터운 관계가 되었고 2006년 아시아 투어에서 한국 팬과 처음으로 함께 만났다. 2012/13 시즌부터 악단이 처음 마련한 수석 객원 지휘자에 오르면서 정명훈은 수많은 정기 연주회와 오페라, 투어를 SKD와 함께 하였다. 정명훈은 “SKD는 독일 레퍼토리에 맞는 굵은 소리와 깊고 따뜻한 소리가 자연스럽게 나오는, 내가 생각하는 독일 사운드를 내는 유일한 악단”이라 칭하면서 “특히 현의 소리가 기막히게 좋은 오케스트라“라고 스트링 섹션에 극찬을 아끼지 않는다. SKD와 정명훈은 올해 5월 말과 6월 초 드레스덴 젬퍼오퍼의 정기 연주회와 오스트리아 빈 무직페라인 투어에서 말러 교향곡 4번과 함께 이번 내한 연주곡인 베토벤 교향곡 2번을 연주하면서 절정의 호흡을 재확인하였다.

특별히 이번 공연에서는 도시의 가장 아픈 기억인 드레스덴 대공습 70주년 음악회*를 맡기는 등 정명훈과 각별한 관계를 유지해온 드레스덴 시의 각별한 요청으로 서울시향의 수석급 단원 9명이 스페셜 게스트로 출연하여 메인 프로그램인 베토벤 교향곡 3번 ‘영웅’을 함께 연주할 예정이다.

#정명훈과 드레스덴 대공습

정명훈은 SKD와 함께하기 시작한 2001년 이래 독일 기본 레퍼토리뿐 아니라 2010년 SKD 단원들과의 메시앙 ‘세상의 종말을 위한 사중주’ 실내악 협연과 ‘투랑갈릴라’ 교향곡 지휘를 통해 SKD의 보다 특별한 동반자가 되었다. 특히 2015년 2월 13-14일 드레스덴 젬퍼오퍼에서의 드레스덴 대공습 70주년 연주회는 그 역사적 의미가 남달랐다.

드레스덴은 18세기 동안 빛나는 문화를 구가하던 작센 왕국의 수도이다. 19세기 독일 공연문화를 대표하는 유서 깊고 아름다운 극장 ‘젬퍼오퍼’는 당대의 독일 건축의 거장 고트프리트 젬퍼의 작품으로 지금도 SKD의 본거지로 쓰인다. ‘엘베 강변의 피렌체’라 일컫던 드레스덴은 2차 대전 직전까지 도시 자체가 유럽을 대표하는 관광 명소였다. 그러나 젬퍼오퍼는 1945년 2월 미영 폭격기의 맹폭으로 하루 사이에 폐허가 되었다. 당시 드레스덴에는 도시의 역사와 미관을 감안해 연합군이 공격하지 않으리라는 기대감으로 소련의 붉은 군대를 피해온 독일 난민들이 집결해 있었다. 그 위로 2월 13일 밤 10시부터 이튿날 오후 2시까지 영미 공군은 폭탄과 소이탄을 융단 폭격하였다. 젬퍼오퍼를 비롯해 바로크 왕궁, 성모 마리아 성당, 젬퍼 미술관이 재로 변해 사라졌고 이날 희생된 인명은 확인된 숫자만 6만이었다.

정명훈은 드레스덴 대공습의 희생자를 기리는 이날 연주회에서 그리스도의 죽음을 다룬 로시니의 종교곡 ‘스타바트 마테르’를 지휘하면서 SKD를 넘어 드레스덴 시와 독일 국민의 고통을 위로하는 전령이 되었다.

#악단 개요

드레스덴 슈타츠카펠레 l Staatskapelle Dresden

현존하는 오케스트라로는 1448년에 설립된 덴마크 왕립 오케스트라에 이어 사실상 두 번째로 오래된 역사로 평가 받고 있다. 1548년 작센의 모리츠 제후가 궁정 악단을 설립한 것이 그 시초로 초대 악장은 요하네스 발터였다. 1617년 독일 바로크 시대의 대작곡가였던 쉬츠가 악장으로 취임하여 55년에 걸친 재임 기간 악단의 발전에 힘을 기울였다.

이후 1733년부터 1763년까지 바로크 작곡가 요한 아돌프 하세가 악장을 맡으며 드레스덴 오페라를 크게 번영시켜 드레스덴이 유럽 음악의 중심지가 되는데 큰 공헌을 하였다. 1817년부터 1826년까지 칼 마리아 폰 베버가 취임하여 궁정 극장의 조직이나 기구를 개혁하고 독일 오페라를 높은 수준으로 향상시켰으며 1826년 그의 죽음 이후로는 리하르트 바그너가 1840년까지 악장 자리를 지켰다. 에른스트 폰 슈흐가 1872년부터 40년간 음악감독으로 있으면서 근대 세계로 악단의 발걸음을 이끌었다.

1차 대전 후 왕립오페라극장이 국립오페라극장으로 되면서 오페라 연주 시에는 드레스덴 국립오페라극장 관현악단으로, 일반 콘서트 시에는 드레스덴 슈타츠카펠레로 불리게 된다. 2차 대전으로 오페라 극장이 파괴되기 전까지 프리츠 부슈(1922?1933)와 카를 뵘(1934-1943) 지휘 아래 황금시대를 누리기도 하였다. 전후 드레스덴이 동독 소속이 되었음에도 헤르베르트 폰 카라얀과 카를로스 클라이버와 같은 서방 지휘자들과의 잦은 레코딩으로 동독 오케스트라로서는 드물게 해외에 잘 알려졌다.

젬퍼오퍼와 깊이 관련된 지휘자들과 작곡가들부터 이어진 독일 레퍼토리에서의 일체감 있는 연주가 타의 추종을 불허하고 독일 레퍼토리에 능한 지휘자들과 만나면 즉각적으로 치밀한 앙상블을 만들어내는 것으로 유명하다. 부드럽고 우아한 스트링이 특히 매력적이며 깊이 있는 표현은 브루크너 교향곡에서 극치를 이룬다. 오페라극장 오케스트라로서 탁월한 오페라 표현력이 돋보이는 리하르트 슈트라우스 해석이 독보적이다.

#지휘자

지휘 | 정명훈 Myung-Whun Chung

1953년 서울 출생으로 매네스 음대와 줄리어드 음악원에서 피아노와 지휘를 배웠다 1974 년 차이콥스키 콩쿠르 피아노 부문에서 2위에 올랐고 LA 필에서 당시 상임 지휘자 카를로 마리아 줄리니의 가이드로 부지휘자가 되었다. 이후 자르브뤼켄 방송교향악단 음악감독 및 수석 지휘자(1984-1990), 피렌체 테아트로 쿠뮤날레 수석 객원 지휘자(1989-1992), 파리 오페라 바스티유 음악감독(1989-1994), 로마 산타 체칠리아 오케스트라 수석 지휘자(1997-2005), 라디오 프랑스 필하모닉 음악감독(2000-2015)을 역임하였고 1997년부터는 본인이 설립한 아시아 필하모닉의 음악감독을 맡고 있다. KBS 교향악단 음악감독(1998-1999)으로도 재임하였다.

2001년 도쿄 필하모닉 특별 예술 고문으로 취임하여 현재는 계관 명예 지휘자이며 2006년부터는 서울시향 예술감독을 맡고 있다. 2012년부터 드레스덴 슈타츠카펠레 수석 객원 지휘자로 취임하였고 빈 필, 베를린 필, 로열 콘세르트허바우를 고루 지휘한 경력이 있으며, 오페라 지휘자로는 1986년 베르디 ‘시몬 보카네그라’로 뉴욕 메트에 데뷔하였다. 2011년 북한에서 조선 국립교향악단과 은하수 관현악단을 지휘하고 남북 합동 오케스트라 연주회를 제안하는 등 음악을 통한 남북 화해에 적극적이며 2012년에는 프랑스에서 은하수 관현악단과 라디오 프랑스 필의 합동 공연을 실현하였다. 1990년부터 도이치 그라모폰의 레코딩 전속 아티스트로 있다.

#프로그램

베토벤 교향곡 2번

베토벤 교향곡 3번 ‘영웅’